心因性の痙性斜頸の治療方法でお悩みの方へ

もし、ご自身の首の症状が「ストレス」と関係しているのではないかと感じているなら、この先の原因と治療方法についての解説は、あなたのお役に立てるかもしれません。

- 仕事や人間関係で強いストレスを感じてから、首の症状が出始めた

- 病院では「原因不明」と言われたが、首や肩の筋肉がこわばって力が抜けない

- 心理的な緊張が高まると、首の動きが特にひどくなる

もしあなたの症状の原因が「ストレスによる脳の誤作動」にあるとお考えであれば、当院の脳と神経のバランスを整える施術が改善の糸口を見つけるお手伝いができると考えています。

この後からは、当院が考える痙性斜頸の原因と、そのメカニズムについて解説していきます。

長文になりますが、痙性斜頸を改善するためのきっかけになるかもしれませんので、お悩みの方はぜひお読みいただければ幸いです。

1.痙性斜頸の原因は?

①医学的に考えられている原因

医学的には、大脳基底核(だいのうきていかく)という脳の部位が異常な活動をすることで、痙性斜頸が引き起こされる可能性が原因のひとつとして考えられています。

大脳基底核は、運動の制御や感情の調節にも関与しており、ここに異常が生じると、筋肉の動きを正しくコントロールできなくなります。

また、この大脳基底核は脳の役割上ストレスの影響を受けやすいこともわかっています。

②当整体院の考える痙性斜頸の原因

当整体院では痙性斜頸が引き起こされる原因は、『ストレスによる脳の誤作動』と考え、その結果として体に不自然なクセが定着してしまった状態だと考えています。

つまり、脳が通常とは異なる指令を首の筋肉に送ることで、意図しない動きが引き起こされると考えています。

例えば、人前で話をする時、緊張から声が震えたり、出づらかったりした経験はありませんか?

そのような場合、目の前にいる多くの人々の視線や、場の雰囲気というストレスが脳に影響を及ぼします。

結果として、通常はスムーズに働く喉の筋肉が緊張や不安の影響を受け、誤った動きをしてしまいます。

これが『ストレスによる脳の誤作動』で、多くの方が経験したことのある一例と考えています。

この仕組みは、痙性斜頸にも当てはまると考えています。

何らかの精神的または環境的なストレスがかかると、脳はその影響下で誤作動を起こし始めます。

例えば、非常に緊張した状態で同じ作業を繰り返す状況や、常に他人の目線を気にしているといった状況では、脳は「常に警戒状態」に入り、首周りの筋肉に無意識のうちに余計な力を加えてしまう可能性があります。

また、神経回路には「学習」という性質があり、同じ動作を繰り返すことで体がそれを覚え、無意識でも行えるようになっていきます。

これは日常の様々な場面にその例を見ることができます。

例えば、自転車の練習で最初は必死にバランスを取ろうとするため苦労しますが、繰り返し練習するうちに体が自然とその乗り方を覚え、意識しなくてもスムーズに走行できるようになります。

これは、神経が繰り返しの動作を通じて学習をする一例です。

この神経の学習機能は、痙性斜頸の発症メカニズムにも当てはまる可能性があります。

初めは脳の誤作動により一過性の緊張状態が生じたとしても、その状態が繰り返されることで神経回路がその「クセ」を固定化してしまったと考えられます。

つまり、痙性斜頸はもともと一時的な反応であった緊張が、神経学習によって長期的なパターンへと変化してしまった可能性があると考えています。

2.痙性斜頸の治療方法は?

ストレスによる脳の誤作動が原因でクセづいてしまったパターンを改善するためには、その人にとって、何をストレスに感じているのか、なぜそれをストレスと感じるのか、を詳しく探していくことが必要だと考えています。

体に不調が起きるほど、ストレスへの反応が過剰になっている場合、そもそも何をストレスに感じているのか、またなぜそれをストレスと感じているのかを把握できていないケースが非常に多く、結果として脳は過剰な不安や恐怖としてストレスを感じてしまいます。

たとえば、人前で話すときのストレスについて考えてみます。

単に「人前で話す」という状況だけでは、「何が」「なぜ」という具体的な要因が見えていません。

実際には、ある特定の人の前で話すことにストレスを感じていたり、話すこと自体ではなく、部下から「ダメな上司」と思われることを恐れている場合もあります。

これは、かつて自分が部下だったときに、ダメな上司を経験したことから「自分はそうなりたくない」という無意識の思いが働いているのかもしれません。

「何が」や「なぜ」が明らかになると、ストレスの全体像が見えてきます。

これにより、脳の過剰な不安や恐怖が軽減され、その出来事に対して自分がどのように対応できるのか、またそれに対しどのように考えたほうが良いかなど、過剰になっていたストレスへの反応から、適切なストレスへの反応へと変化させることが可能になります。

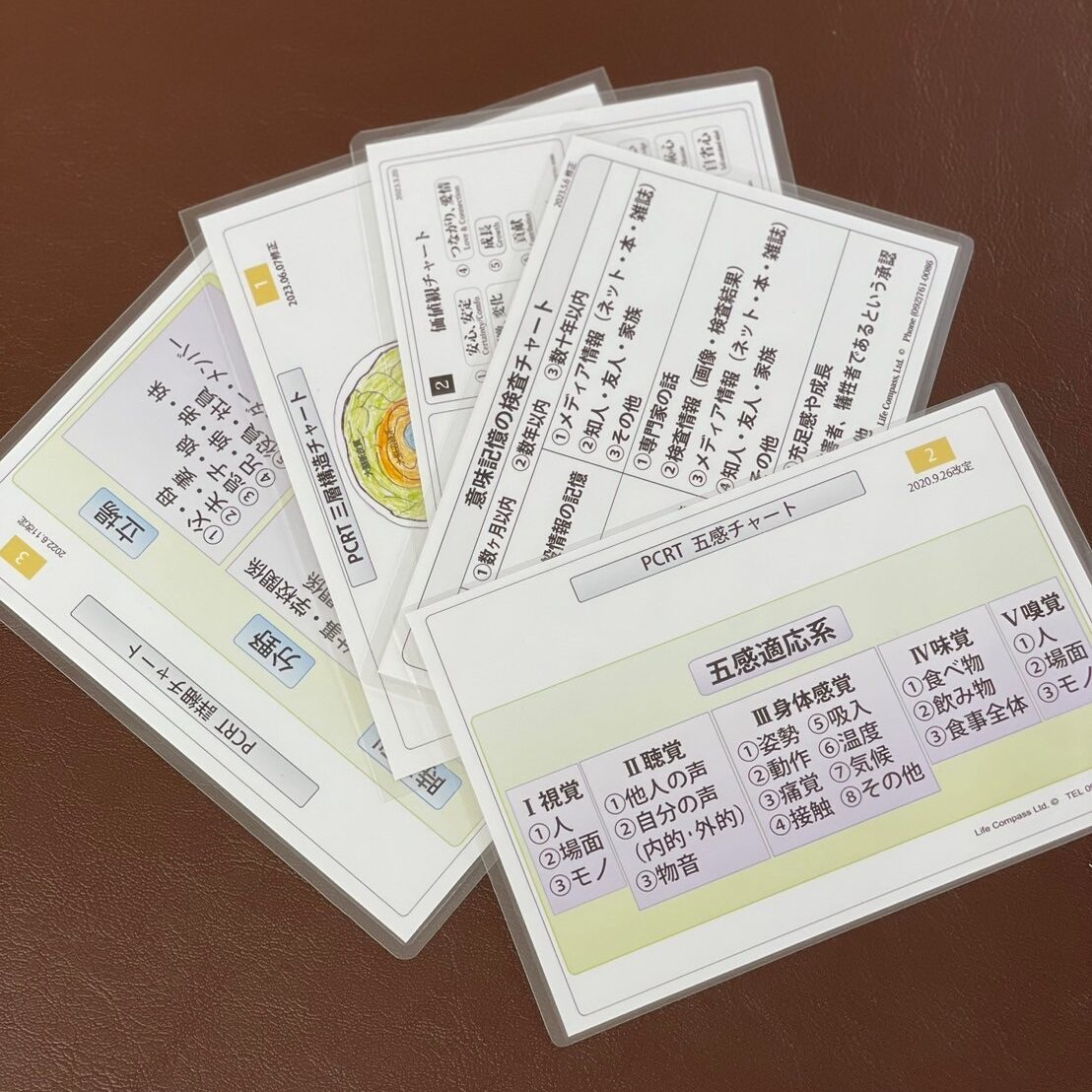

当整体院では、この「何が」と「なぜ」を詳しく探るために、チャートと筋力テストを用いた検査を行っています。

患者様に「不調の原因となるストレスは何ですか?」と直接尋ねても、すぐに答えが出るわけではありません。

そのため、上の画像のように言葉が書かれたチャートを指し示しながら筋力テストを実施し、どの言葉に身体が反応するかを把握します。

たとえば、『犠牲心』という言葉に反応すれば「~は我慢するべき」という信念が関連しているのかもしれません。

『虚栄心』という言葉に反応すれば、「良く見られたい」という思いが隠れているかもしれません。

こうしたヒントをもとに、不調に関連するストレスの内容やその原因を詳しく探っていきます。

3.治療方法の流れ

患者様の状態により変わることはありますが、①問診と検査 ②体の神経バランスの調整 ③脳の誤作動の調整、の手順で治療していきます。

①問診と検査

いつから発症したかや経過、どの場面で発症するかなどを確認します。

また首や肩回りの動きを診ながら、どの動きで反応があるを検査します。

②体の神経バランスの調整

ストレスへの調整の前に、アクティベータ器という道具を使い、体の神経バランスを調整をします。

これは、体の神経の働きを整え、筋肉や関節が動きやすい状態を作るために行います。

優しい刺激の道具ですので、痛み無く調整が出来ます。

デモ治療の動画になりますので、不安な方は治療がイメージできますよう視聴してみてください。

③脳の誤作動の調整

上記に記したストレスによる脳の誤作動への調整をしていきます。

施術を開発した先生のデモ治療動画になりますので、できるだけ不安が減りますよう、治療方法のイメージを持っていただければと思います。

4.通院について

①通院回数

発症から1年ほど前の方で10回前後、それ以上前からになりますと15回前後くらいが通院回数の目安になります。

治療効果は個人差がありますので、前述の通院回数は1つの目安としていただければ幸いです。

②通院ペース

最初の2週間は週2回、次の週からは週1回をご提案させていただいております。症状が良好になってきたら、通院ペースを2週間に1回へと変更することも可能です。

患者様の状況で通院ペースは変わりますので、しっかり話し合いをして決めていきたいと考えております。

5.予約の方法

当整体院では、ネット予約と電話予約を受け付けております。

下部にあります、【予約】をクリックしていただきますと、ネットとお電話での予約画面に切り替わります。

6.通院前にお願いしたいこと

他の病気の可能性もあるため、医療機関で専門的な検査を受けていない方は脳神経内科の受診をお願い致します。

検査の結果、異常が認められない場合は心因性の痙性斜頸が疑われますので、当院へご相談下さい。

7.最後に

心因性の痙性斜頸はリハビリや注射、投薬をしても中々改善せず治療方法をどうして良いかお困りと思います。

当整体院の治療方法は他ではあまりしていない方法ではありますが、『イップス』というストレスが影響する症状において、大学から論文が発表されている治療方法(心身条件反射療法)になります。

初めて受けられる方は戸惑うかもしれませんが、当整体院の提供している治療方法が、患者様のお悩みの解決に役立てればと思っております。

長文になりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。